Orientalisme yang terbit tahun 1978, mendapatkan perhatian yang terus

berkelanjutan dalam beberapa dekade terakhir. Debat-debat soal Orientalisme, Imperialisme,

dan Euro-centrisme di wilayah-wilayah Muslim di Asia Tenggara telah dimulai

lebih kurang 30 tahun terakhir. Tidak hanya oleh cendekiawan-cendekian Barat

tetapi juga oleh cendekiawan pribumi. Terdapat

Syed Hussein al Attas, Syed Naquib al Attas, Syed Farid al Attas, Jose Rizal,

Armijn Pane, Soedjatmoeko, dan banyak lagi pribumi-pribumi yang mulai membuka

debat soal Kolonialisme, Imperialisme, Eurosentrisme dan native-centrik di

kawasan-kawasan Asia Tenggara.

hingga kemudian membaca pikirannya Elsbeth Lochter Scholten, Dutch Expansion in the Indonesian

Archipelago Around 1900 and the Imperialism Debate, yang terbit pada bulan

Maret 1994 di Jurnal Kajian-Kajian Asia Tenggara. Dalam tulisan ini ia

memaparkan secara mendalam Imperialisme Belanda di Indonesia seperti di Aceh,

Bone, Irian Jaya, Jambi, dan Palembang yang dilakukan atas tujuan memperadabkan

masyarakat pribumi, sebuah tujuan yang kemudian mendapatkan terminologinya

sendiri, eurosentrisme.

Indonesia ini dikenal dengan Kebijakan Etik. Di Malaysia dan negara jajahan

Inggris, dinamai “the Burden of white Man”,

atau “the Debt of Honour”. Tidak

hanya Hindi Timur Belanda tapi di juga Inggris menjual konotasi ini demi

melancarkan exploitasi sumber alam dan sumber daya manusia pribumi. Oleh karena

itu, jumlah manusia manusia kuli paksa semakin bertambah tidak hanya dari dalam

negeri tetapi juga luar negeri seperti kaum Cina dan India. Scholten lebih jauh

beranggapan bahwa Kebijakan Etik ini dipolitisasi oleh pemerintah pusat di The Hague dinilai

dari keuntungan politik yang mengikuti pembahasan trending ini. Ia juga

menyetujui bahwa progrom ‘Kebijakan Etik’ ini juga di pakai untuk meluaskan

expansi militer Belanda di Indonesia, terutama dikawasan-kawasan yang masih

‘bertengkar’ dengan Belanda, seperti di Lombok tahun 1894. Scholten

memperkirakan percaya diri militer Belanda meningkat setelah keberhasilan di

Aceh yang melihat penyerahan diri Sultan terakhir terjadi tahun 1903, tepatnya

1.5 tahun setelah Kebijakan Etik ini diproklamirkan.

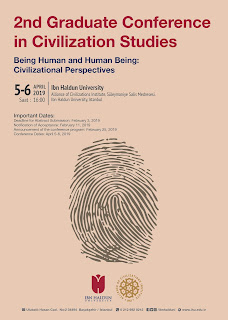

Berangkat dari ketertarikan, pada tanggal 6

April lalu, sebuah permulaan kajian, saya bentangkan dalam sebuah konferensi yang

dibuat oleh universitas Ibnu Haldun bekerjasama dengan Medith di Suleymaniye Istanbul bertema “Being Human and Human Being: Perspective on

Civilization” dengan mengangkat Judul “Civilizing

the Uncivilized: Dutch Eurocentrisme in Aceh 1873-1942”. Dalam bentangan selama 15 menit ini, saya

tidak mencoba untuk menolak pencapaian-pencapaian yang telah dibagi oleh Barat.

Dan saya juga tidak mencoba untuk terlibat secara sentimental dengan realita

kolonialisme Belanda di Aceh melainkan hanya fokus pada proses ketibaan dan

meningkatnya keberpihakan masyarakat Aceh pada Belanda dalam konteks misi

peradaban Belanda pada masyarakat pribumi. Diantara yang dibicarakan adalah seputar

minat ekspansi ekonomi dan politik Belanda yang membapaki peperangan Aceh, Kebijakan

Etik, dan terbentuknya format masyarakat Aceh “beradab”, dan “tidak beradab”.

Dengan mediator Prof Erick Ringmar, saya telah menduga bahwa debat dalam

pemikiran pribumi soal eurosentrisme masih akan terus dikonteskan dan ini

merupakan hal yang positif.